(c) Bettina Pinzl

Kurz zu meiner Person: Seit Mai letzten Jahres arbeite ich als Geschäftsführerin der Fabrik Osloer Straße e.V., allerdings bin ich bereits seit 10 Jahren für den Verein tätig. Seit 2014 leitete ich das Demokratiebildungs- und Antidiskriminierungsprojekt Demokratie in der Mitte. Grundlage meiner Arbeit war und ist es zu den Auswirkungen von Rassismus und Antisemitismus sowie allen weiteren Formen von Diskriminierung auf den*die Einzelne*n sowie auf die Gesellschaft zu informieren und dafür zu sensibilisieren. In meiner Freizeit organisiere ich seit 2010 Jugendbegegnungen zwischen Israel und Berlin. In diesen Jahren habe ich viele israelische und deutsche - jüdische als auch palästinensische und arabische - Perspektiven auf den Konflikt kennen gelernt. Freund*innenschaften und tiefe Verbindungen sind entstanden.

Nach dem Terrorangriff der radikal-islamischen Hamas vom 7. Oktober 2023 – zu diesem Zeitpunkt arbeitete ich noch bei Demokratie in der Mitte - und dem daraus resultierenden Krieg war mein Arbeitsumfeld in den ersten Wochen ein ganz anderes als zuvor. Viele Kolleg*innen kamen, die um meine beruflichen und privaten Beziehungen zu Israel wissen und zeigten Solidarität und Unterstützung. Der Schock über das Massaker saß tief. Aber es wurde auch deutlich, dass viele Menschen in Deutschland nicht viel über die Geschichte des Konflikts und die Situation in Israel, Gaza oder dem Westjordanland wissen. Viele Fragen wurden gestellt aufgrund von Unsicherheiten und falschen Annahmen über das tägliche Leben in Israel.

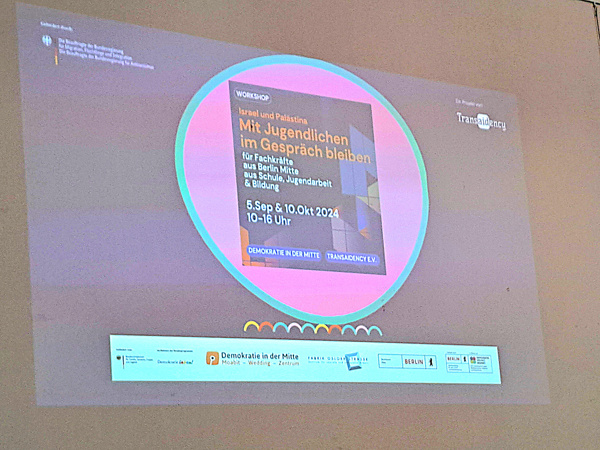

Auch gab es viele Anfragen von Lehrkräften, Jugendarbeiter*innen und Multi-plikator*innen, wie man mit Jugendlichen und Erwachsenen über die Ereignisse vom 7. Oktober, dem seither andauernden Krieg und den Ereignissen in Nahost, aber auch hier in Deutschland konstruktiv arbeiten kann. Da einer der Arbeitsschwerpunkte von Demokratie in der Mitte die Bildung gegen Antisemitismus und antimuslimischen Rassismus ist, hatten wir bereits seit längerer Zeit mit Fachkräften von Transaidency e.V. zusammengearbeitet, die Schulen besuchen, um dort sogenannte „Trialoge“ zu leiten. Diese Trialoge werden von einem Expert*innenteam durchgeführt, das aus einer jüdischen oder israelischen sowie einer muslimischen oder palästinensischen Perspektive besteht und mit den Schüler*innen in einen Austausch über die Vielfalt der Perspektiven bzw. Betroffenheiten kommt. Wir finanzierten eintägige Workshops an verschiedenen Schulen und Jugendeinrichtungen für die Fachkräfte.

Auch die Bildungsabteilung des House of One – eines gemeinsamen Gebetshauses, das von Christ*innen, Jüd*innen und Muslim*innen in Berlin-Mitte errichtet wird – ist an diesen Aktivitäten beteiligt. Eine Kantorin und ein Imam sprechen mit Jugendlichen über religiöse Fragen und darüber, wie sie den Terror des 7. Oktobers und seine Folgen einordnen. Die Rückmeldungen zu diesen Workshops waren sehr positiv. Es ist für die Jugendlichen wichtig zu sehen, dass ein jüdisch-muslimisches Team zusammenarbeiten und Raum für ihre Fragen und Gefühle lassen kann.

Ich selber habe in der Fabrik Osloer Straße e.V. einige Dialogrunden für Kolleg*innen und externe Fachkräfte moderiert. (Junge) Menschen in Deutschland wissen oft nicht viel über das Massaker vom 7. Oktober, den darauffolgenden Krieg und die Geschichte der Region, selbst diejenigen, die durch familiäre Wurzeln mit der Region verbunden sind.

Die sozialen Medien waren und sind eine Quelle für gefälschte „Fakten“ sowie psychologisch äußerst schädliche, gewalttätige Bilder und Videos. Viele (junge) Menschen berichteten mir, dass sie das Gefühl haben, sich mit einer Seite solidarisieren zu müssen und sich moralisch unter Druck gesetzt fühlen – sei es von Freund*innen, Kolleg*innen, sozialen Medien oder Lehrer*innen. In dieser Situation ist es wichtig, den Betroffenen zunächst einmal diesen Druck zu nehmen. Es ist notwendig, ihnen viele verschiedene Perspektiven zu zeigen, ihnen (historische) Fakten zu erklären und ihre Toleranz für Widersprüchlichkeiten zu fördern. Es ist möglich sowohl den Opfern des Anschlags und den von der Hamas als Geiseln genommenen Menschen beizustehen als auch Mitgefühl für die unschuldigen Opfer des Krieges in Gaza zu zeigen. Es gilt über die radikal-islamische Organisation Hamas, deren Ziele und Verbündete aufzuklären und das Existenzrecht und die Verteidigung des Staates Israel anzuerkennen. In einem solchen Setting ist auch Kritik an der Politik Israels möglich.

In unserer Nachbarschaft im Wedding erscheint es mir allerdings ebenso wichtig auf die steigende Diskriminierung und die Auswirkungen auf die Menschen in Deutschland hinzuweisen. So ist es wichtig, deutsche Jüd*innen zu unterstützen, deren Stimmen im Diskurs oft fehlen, und über ihre aktuelle Situation sowie ihre Ängste vor dem zunehmenden Antisemitismus in Deutschland und weltweit zu sprechen. Und genauso wichtig ist es auf den steigenden antimuslimischen Rassismus und die wachsende Verunsicherung von Menschen mit Migrationsgeschichte hinzuweisen, in Deutschland sicher leben zu können.

Um ein umfassenderes Verständnis für die Situation in Nahost zu erreichen ist es notwendig sich mit den Auswirkungen der Terroranschläge auf die israelische Gesellschaft, dem Zusammenhang zwischen dem Massaker vom 7. Oktober und den Verbrechen des Holocausts sowie der Geschichte des israelisch-palästinensischen Konflikts und des aktuellen Krieges auseinanderzusetzen. All das hängt zusammen, aber all das muss auch getrennt betrachtet werden. Fachkräfte müssen über ihre eigene Perspektive und ihre „roten Linien“ in Bezug auf antisemitische oder antimuslimisch rassistische Äußerungen nachdenken, um eine klare, auf menschlichen Werten basierende Position für alle zu bilden. Das bedeutet nicht, auf jede Frage eine Antwort zu haben, sondern sich entschieden gegen antisemitische oder rassistische Äußerungen zu stellen. Es ist wichtig, nicht nur antisemitische oder rassistische Äußerungen zu verbieten, sondern auch zu erklären, warum sie antisemitisch oder rassistisch sind. Aus diesem Grund organisieren wir Workshops für Fachkräfte zu den pädagogischen Herausforderungen nach dem 7. Oktober. Nützlich sind auch die Nutzung und Verbreitung von Social-Media-Quellen, die verschiedene Stimmen in die Diskussion einbringen und gegen gefälschte Fakten vorgehen.

Bei der Moderation von Dialogrunden ist aus meiner Sicht folgendes zu beachten:

Zu Beginn sollten die Regeln der Runde klar kommuniziert werden:

1) Respekt für unterschiedliche Perspektiven, auch wenn sie meinen Eigenen widersprechen.

2) Bereitschaft von Anderen zu lernen!

3) Bereitschaft eigene Position zu hinterfragen!

4) Ziel ist ein Dialog, also ein von gegenseitigem Respekt getragener Austausch, der den eigenen Horizont erweitert.

Zunächst einmal ist es also wichtig zuzuhören und zu fragen, woher bestimmte Gedanken und „Fakten“ stammen und wie die Sprecher*innen involviert sind. Es gilt, fehlende Stimmen einzubringen und gegen falsche Informationen vorzugehen. Neben Schulungen zum Wissenserwerb halte ich moderierte Dialogveranstaltungen zur besseren Verständigung in der aktuellen Situation für sehr wichtig. In Gruppen, in denen es keine jüdische Perspektive gibt, ist es äußerst wichtig, diese Perspektive entweder mit kleinen Videostatements oder mit Auszügen aus Artikeln einzubringen.

Hier einige nützliche Links zum Thema:

https://zeitgeschichte-online.de/themen/juedische-stimmen-hoerbar-machen

https://www.instagram.com/seven10stories/

https://www.bpb.de/mediathek/reihen/stimmenvielfalt-aus-israel/

(c) Bettina Pinzl

Autorin:

Bettina Pinzl arbeitet seit 2014 bei der Fabrik Osloer Straße e.V. und ist seit 2024 Geschäftsführerin. Sie organisiert seit 2010 Jugendbegegnungen zwischen Israel und Berlin.

Organisation:

Fabrik Osloer Straße e.V.

Osloer Str. 12, 13359 Berlin