(c) Kemal Bozay

Die Gesellschaft in Deutschland steht vor einer Reihe von Herausforderungen, die sich entlang ideologisch-politischer sowie gesellschaftlicher Spaltungslinien vertiefen. Ideologien der Ungleichwertigkeit – Weltbilder, die Menschen aufgrund von Herkunft, Religion, Kultur, Geschlecht oder anderen Merkmalen in Kategorien von Über- und Unterordnung einteilen – zeigen sich in unterschiedlichen Ausprägungen wie Rechtspopulismus, Rechtsextremismus, Antisemitismus, Islamismus oder anderen demokratiefeindlichen Einstellungen. Diese Ideologien untergraben zentrale Werte einer offenen und pluralistischen Gesellschaft und gefährden zunehmend den sozialen Zusammenhalt. Die Gemeinwesenarbeit (GWA) ist daher gefordert, innovative Ansätze zu entwickeln, um demokratisch-pluralistische Räume zu schaffen, die Begegnung, Dialog und gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen.

Die Ergebnisse von jüngsten Studien zeichnen ein besorgniserregendes Bild über die Herausforderungen, vor denen die deutsche Gesellschaft in Bezug auf demokratiefeindliche Einstellungen steht. Die Demokratie und ihre Institutionen erfahren eine wachsende Entfremdung, wie die von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Auftrag gegebene Mitte-Studie von Andreas Zick et al. (2023) feststellt. Sie resultiert, dass das Vertrauen in die Institutionen und in das Funktionieren der Demokratie auf unter 60 % gesunken ist. Ein erheblicher Teil der Befragten vertrat ebenso verschwörungsgläubige (38 %), populistische (33 %) und völkisch-autoritär-rebellische (29 %) Positionen. Nur 35 % der Deutschen vertrauen laut dem Institut für Demoskopie Allensbach (2023) noch dem Staat, ein alarmierender Rückgang, der auf ein tiefes Misstrauen gegenüber politischen Strukturen hindeutet. Gleichzeitig fühlen sich nur 40 % der Bevölkerung sicher, ihre Meinung unbeschadet frei äußern zu können, was die Bedeutung von Meinungsfreiheit als Grundpfeiler der Demokratie infrage stellt.

Zudem wird die zunehmende Verbreitung von Desinformation (fake news) als massive Bedrohung wahrgenommen: 81 % der Befragten in der Studie von der Bertelsmann Stiftung (2024) sehen hierin eine Gefahr für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die demokratische Stabilität. Parallel dazu zeigt die aktuelle Leipziger Autoritarismus-Studie (2024), dass die Zustimmung zu ausländerfeindlichen Aussagen im Westen Deutschlands ansteigt und sich den schon länger bekannten Mustern im Osten annähert.

Hinzu kommt, dass rechtsextreme und rechtspopulistische Parteien wie die AfD in Deutschland durch die Krise der Politik immer mehr an Zuspruch gewinnen und zunehmend die politische Agenda beeinflussen. Gleichzeitig zeigen die Wahlerfolge autokratischer und demokratiefeindlicher Kräfte in Ländern wie Österreich, Ungarn, Italien, Frankreich und den Niederlanden sowie der Wahlsieg von Donald Trump in den USA, dass rechtspopulistische und autoritäre Tendenzen und die Ablehnung demokratischer Werte auch auf europäischer und internationaler Ebene erstarken. Diese Entwicklungen, gekoppelt mit einer sinkenden Zufriedenheit mit der Demokratie und seiner Institutionen, unterstreichen die Dringlichkeit, die Gründe und Faktoren für antidemokratische und autokratische Einstellungen näher zu analysieren.

Ungleichwertigkeitsideologien: Facetten und Dynamiken

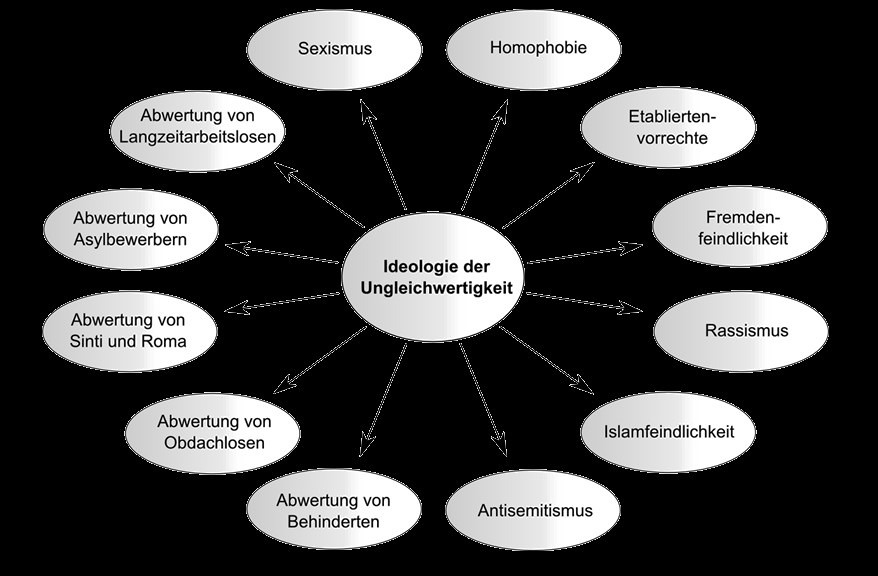

Im Zentrum antidemokratischer Einstellungen stehen verschiedene Formen der Ungleichwertigkeit, die gegenwärtig vermehrt ein Nährboden für extrem rechte, rechtspopulistische, antisemitische, rassistische, religiös extreme Einstellungen und Verschwörungsfantasien schaffen. Ungleichwertigkeitsideologien bezeichnen dabei Einstellungsmuster und -formen, die bestimmte soziale Gruppen aufgrund von Eigenschaften wie Herkunft, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung oder sozialer Stellung als minderwertig abwerten und ihnen grundlegende Rechte oder Anerkennung absprechen. Der Konfliktforscher Wilhelm Heitmeyer von der Universität Bielefeld hat diesen Begriff im Rahmen seiner Langzeitstudie Deutsche Zustände (2002-2012) geprägt, in der er über zehn Jahre die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit (GMF) untersucht hat.[1] Auch die Mitte-Studie von Andreas Zick et al. aus dem Institut für Gewalt- und Konfliktforschung an der Universität Bielefeld unterstreichen die tiefer werdenden gesellschaftlichen Ungleichwertigkeitsideologien. Dabei identifizieren Heitmeyer und Zick eine Skala der Ideologie der Ungleichwertigkeit, die Phänomene wie Rassismus, Antisemitismus, Islamfeindlichkeit, Antiziganismus, Sexismus, Homophobie, Obdachlosenfeindlichkeit und Abwertung von Langzeitarbeitslosen umfasst. Diese Phänomene basieren auf einer gemeinsamen Logik, wonach die Gleichwertigkeit aller Menschen negiert und eine Hierarchisierung der Gesellschaft angestrebt wird. Heitmeyer und Zick zeigen, dass solche Ideologien in einem Kontext von sozialen Unsicherheiten, autoritären Einstellungen und dem Bedürfnis nach Abgrenzung gegenüber als „anders“ wahrgenommenen Gruppen gedeihen. Sie gefährden nicht nur die betroffenen Individuen, sondern auch den sozialen Zusammenhalt und demokratische Grundwerte.

Ungleichwertigkeitsideologien haben verschiedene Ausdrucksformen, die in ihrer gesellschaftlichen Wirkung jedoch ähnliche Mechanismen aufweisen. Rechtspopulismus nutzt gesellschaftliche Unsicherheiten, um Misstrauen gegenüber demokratischen Institutionen und Minderheiten zu schüren. Rechtsextremismus stellt eine radikalere Form dar, die offen gewaltsam agieren kann und eine Homogenität propagiert, die pluralistische Werte ablehnt. Antisemitismus, oft als "älteste Verschwörungsmythologie" bezeichnet, erhält in Krisenzeiten neuen Aufwind. Islamismus als extremistisch-religiöse Bewegungsform wiederum ist nicht nur eine Herausforderung für die Mehrheitsgesellschaft, sondern auch für muslimische Communities selbst, da er Polarisierungen innerhalb und außerhalb dieser Gruppen verstärkt. Alle diese Ideologien eint, dass sie Unterschiede als Hierarchien darstellen und so Gewalt, Ausgrenzung oder Diskriminierung legitimieren.

Ein gemeinsames Merkmal ist zudem die zunehmende Digitalisierung dieser Ideologien. In sozialen Medien werden Verschwörungsnarrative schnell verbreitet, Multiplikator:innen radikalisiert und Netzwerke aufgebaut. Gemeinwesenarbeit muss daher nicht nur lokal, sondern auch digital präsent sein, um diesen Dynamiken konsequent entgegenzuwirken.

Demokratisch-pluralistische Räume: Ansatzpunkte der Gemeinwesenarbeit

Um Ungleichwertigkeitsideologien wirksam entgegenzuwirken, ist die Schaffung und Förderung demokratisch-pluralistischer Räume von zentraler Bedeutung. Solche Räume ermöglichen es Menschen unterschiedlicher Herkunft, Überzeugungen und Lebensrealitäten, zusammenzubringen, Vorurteile abzubauen und gegenseitiges Miteinander zu fördern. Dabei sind Begegnung, Dialog und kritisches Denken essenziell – Grundpfeiler, die der Ausbreitung von demokratiefeindlichen und autoritären Einstellungen entgegenwirken. In diesem Kontext spielt die Gemeinwesenarbeit eine zentrale Rolle. Als handlungsorientierter Ansatz zielt sie darauf ab, soziale Teilhabe zu stärken, lokale Gemeinschaften zu aktivieren und Strukturen zu schaffen, die demokratische Werte im Alltag erfahrbar machen. Sie agiert unmittelbar in den Lebenswelten der Menschen und reagiert flexibel auf die spezifischen Herausforderungen, die sich in verschiedenen gesellschaftlichen Kontexten ergeben.

Ein zentraler Begriff in der Gemeinwesenarbeit ist die Empowerment-Strategie. Sie fördert die aktive Beteiligung der Menschen an der Gestaltung ihres Lebensumfeldes und unterstützt sie dabei, ihre Rechte wahrzunehmen und Verantwortung zu übernehmen. Demokratisch-pluralistische Räume, die durch Gemeinwesenarbeit initiiert werden, können beispielsweise offene Nachbarschaftszentren, sozial-kulturelle agierende Bürgerhäuser, offene Jugendzentren, Senior:innenzentren, interkulturelle Treffpunkte oder Bildungsprojekte sein. Diese Orte schaffen nicht nur eine Plattform für Begegnung und Austausch, sondern wirken auch als Katalysatoren für die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Herausforderungen wie Diskriminierung, Exklusion oder sozialer Ungleichheit.

Ein weiterer zentraler Ansatzpunkt der Gemeinwesenarbeit ist die sozial-kulturelle Arbeit, die insbesondere die sozial-kulturellen Herausforderungen der Gemeinschaft – vor allem mit Blick auf die Adressat:innen aus sozial benachteiligten Lebenslagen – in den Fokus rückt. Sie nutzt soziale Alltagsangebote (niedrigschwellige Sozialberatung, Tafel, Nachbarschaftscafés, Frauentreffpunkte, Angebote für Geflüchtete u.ä.) gepaart mit Kunst, Musik, Theater oder andere kreativen Ausdrucksformen, um Menschen zusammenzubringen und gesellschaftliche Themen auf eine Weise zu adressieren, die bedarfs- und zielgruppenorientiert ansprechend sind. Durch solche Formate können Themen wie Zusammenhalt, soziale Gerechtigkeit oder Vielfalt niedrigschwellig und wirkungsvoll vermittelt und diskutiert werden. Zudem bieten sie Raum für Reflexion und kritisches Denken, was zur Stärkung demokratischer Kompetenzen beiträgt.

Gemeinwesenarbeit und sozial-kulturelle Arbeit tragen somit nicht nur zur Prävention von Ungleichwertigkeitsideologien bei, sondern schaffen auch die Voraussetzungen für einen nachhaltigen gesellschaftlichen Wandel für eine Kultur der Anerkennung. Sie machen demokratische Werte erlebbar, fördern die aktive Partizipation und stärken den sozialen Zusammenhalt. Vor dem Hintergrund zunehmender Polarisierung und Demokratiemüdigkeit sind sie wertvolle Ansätze, um demokratisch-pluralistische Räume als Gegenpol zu Ideologien der Ungleichwertigkeit zu etablieren und zu schützen. Indem sie Menschen einbinden und aktivieren, leisten sie einen entscheidenden Beitrag zur Entwicklung resilienter und diversitätssensibler Gemeinschaften.

Praktische Ansätze für die Gemeinwesenarbeit

Partizipation als Schlüssel zur Integration: Projekte, die Bewohner:innen aktiv in die Gestaltung ihres Umfelds einbinden, stärken nicht nur das Gemeinschaftsgefühl, sondern auch das Vertrauen in demokratische Prozesse. Ein Beispiel ist die Einrichtung von Bürgerforen, in denen lokale Probleme diskutiert und gemeinsam Lösungen erarbeitet werden.

Bildungsarbeit gegen Vorurteile: Bildungsprojekte, die sich explizit mit Vorurteilen, Fake News und Verschwörungstheorien auseinandersetzen, können frühzeitig sensibilisieren. Theaterworkshops, Lesungen oder interaktive Seminare bieten niedrigschwellige Zugänge, um insbesondere junge Menschen zu erreichen.

Kulturelle Vielfalt als Ressource nutzen: Kulturprojekte, die unterschiedliche Traditionen, Perspektiven und Lebenswelten sichtbar machen, bauen Barrieren ab. Beispiele sind interkulturelle Feste, Sprachcafés oder Projekte, die Migrant:innen und alteingesessene Bewohner:innen vernetzen.

Medienkompetenz stärken: Digitale Bildungsprogramme sollten Teil jedes Ansatzes sein. Workshops zu Social Media, Desinformation und kritischer Mediennutzung können insbesondere Jugendliche befähigen, manipulative Inhalte zu erkennen und zu hinterfragen.

Herausforderungen und Chancen

Für die Umsetzung dieser Ansätze sind Fachkräfte der Gemeinwesenarbeit entscheidend. Sie brauchen nicht nur soziale und diversitätssensible Kompetenz, sondern auch Kenntnisse über die Mechanismen von Radikalisierung und die Wirkweisen von Ungleichwertigkeitsideologien. Die Weiterbildung von Fachkräften sollte daher systematisch erfolgen und aktuelle Phänomene wie Online-Radikalisierung oder transnationale Netzwerke berücksichtigen.

Darüber hinaus sollten Fachkräfte als Moderator:innen fungieren, die zwischen unterschiedlichen Gruppen vermitteln. Ihre Aufgabe ist es, Konflikte konstruktiv zu bearbeiten und Brücken zwischen polarisierten Positionen zu bauen. Dies erfordert ein hohes Maß an Reflexionsfähigkeit und die Bereitschaft, eigene Vorurteile zu hinterfragen und zu reflektieren.

Die Bekämpfung von Ungleichwertigkeitsideologien ist komplex und langwierig. GWA steht vor der Herausforderung, Strukturen zu schaffen, die nachhaltig wirken, auch wenn finanzielle Mittel oder politische Unterstützung begrenzt sind. Gleichzeitig bietet diese Arbeit enorme Chancen: Sie kann soziale Innovationen vorantreiben, das Vertrauen in demokratische Prozesse stärken und resilientere Gemeinschaften schaffen. Ein Beispiel hierfür ist die Zusammenarbeit mit Schulen und Jugendeinrichtungen, um frühzeitig präventiv zu wirken. Ebenso können Kooperationen mit zivilgesellschaftlichen Initiativen Synergien erzeugen, die über die Reichweite einzelner Projekte hinausgehen.

Für eine erfolgreiche Umsetzung dieser Aktivitäten bedarf es nicht nur innovativer Projekte, sondern auch der Unterstützung durch Politik und Gesellschaft. Nur gemeinsam kann es gelingen, der Ideologien der Ungleichwertigkeit durch die Werte der Gleichwertigkeit und der Kultur der Anerkennung konsequent entgegenzuwirken - eine Aufgabe, die für die Zukunft unserer demokratischen Gesellschaft unverzichtbar ist.

Literaturquellen

Bertelsmann Stiftung (2024): Große Mehrheit erkennt in Desinformation eine Gefahr für Demokratie und Zusammenhalt. https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/themen/aktuelle-meldungen/2024/februar/grosse-mehrheit-erkennt-in-desinformation-eine-gefahr-fuer-demokratie-und-zusammenhalt

Borstel, Dierk/Bozay, Kemal (Hrsg.) (2020): Kultur der Anerkennung statt Menschenfeindlichkeit. Antworten auf die pädagogische und politische Praxis. Weinheim: Beltz Juventa

Bozay, Kemal/Borstel, Dierk (Hrsg.) (2017): Ungleichwertigkeitsideologien in der Einwanderungsgesellschaft. Wiesbaden: Springer VS

Decker, Oliver/Kiess, Johannes/Heller, Ayline/Brähler, Elmar (2024): Vereint im Ressentiment: Autoritäre Dynamiken und rechtsextreme Einstellungen - Leipziger Autoritarismus Studie 2024. Gießen: Psychosozial Verlag

Schatz, Roland/Petersen, Thomas/ Schmidt, Ralph Erich (2023): Bricht die Mauer des Schweigens. Institut für Demoskopie Allensbach. http://www.mediatenor.com/images/library/reports/Freiheitsindex_2023.indd%20-%20Freiheitsindex_2023_web.pdf

Germerott, Insa (2024): Meinungsfreiheit in Deutschland: Man darf so einiges sagen. National Geographic. https://www.nationalgeographic.de/geschichte-und-kultur/2024/04/meinungsfreiheit-grundgesetz-in-deutschland-man-darf-so-einiges-sagen

Zick, Andreas/Küpper, Beate/Mokros, Nico (2023): Die distanzierte Mitte. Rechtsextreme und demokratiegefährdende Einstellungen in Deutschland 2022/23. Friedrich Ebert-Stiftung. https://www.fes.de/referat-demokratie-gesellschaft-und-innovation/gegen-rechtsextremismus/mitte-studie-2023

[1] Wilhelm Heitmeyer und Andreas Zick definieren in ihren Studien die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit als ein "Syndrom", was eine Pathologisierung gesellschaftlicher Phänomene nahelegt. Kritisch ist jedoch anzumerken, dass die Ideologie der Ungleichwertigkeit kein pathologisches Element darstellt, sondern eine ideologisch-politische Ausprägung ist, die gesellschaftliche Machtasymmetrien widerspiegelt und durch soziale, kulturelle und politische Strukturen getragen wird.

Autor:

Kemal Bozay ist Professor für Soziale Arbeit an der IU Internationale Hochschule (Campus Köln). Hier ist er Mitglied im Zentrum für Radikalisierungsforschung und Prävention (ZRP). Zugleich leitet er das Bürgerhaus in Köln-Mülheim (MüZe). Das Zentrum MüZe ist Mitglied im Verband für sozial-kulturelle Arbeit e.V. (VskA)

Organisation:

InterKultur e.V.

Augustastr. 21, 51065 Köln (Mühlheim)